2025年03月19日

2018年07月27日

2018年12月 北科大芦原ニセコ山荘

北海道科学大学(北科大)の芦原ニセコ山荘があり何度か利用した。山荘の周囲が雪で覆われている中、宿泊者がドローンを持ち寄って積雪の上の簡易ヘリポートから飛行させる。雲がかかっていて、羊蹄やニセコアンヌプリの頂上は隠れている。

山荘の周囲の深い雪を漕いで朝の散歩となる。適当な場所で雪を踏み固めて身体を回転させ、全球パノラマ写真撮影を行う。山荘が写り、周囲の枯木に雪の葉が繁り出したように見える。音の無い世界が広がり木から時折雪が落ち雪煙を上げている。

ニセコ山荘はドローンの飛行、実験の協力、ニセコの山々の登山で何度か利用した。北科大のM教授のドローンによる遭難者救助の研究テーマに関連して、目隠し状態で上空のドローンが飛んでいる方向を指さす実験に同宿者が協力した事もある。

ニセコ山荘は定員以内なら別々のグループで泊まることができる。時には同じグループによる貸し切り状態の場合もある。調理の設備があり、料理に自信のある宿泊者は調達してきた食材で腕を振るう事になる。夕食の後は宴会が続く事になる。

2018年07月22日

2018年11月 知床峠越えの小旅行

2016年9月に斜里町岩尾別温泉にある「ホテル地の涯(はて)」に1泊。チェックアウトの日の朝ドローンを飛ばしホテルの全景のパノラマ写真を撮る。ホテルの横の道が羅臼岳の登山口で登山者を見掛ける。一時廃業したが2018年6月営業再開。

岩尾別温泉のホテルを発って国道334号の知床横断道路で羅臼町に向かう。知床峠の展望台のある手前の駐車スペースで車を停めて、ドローンで空撮を行う。道の先に羅臼岳が聳えている。オホーツクの海も空撮写真に写る。秋の景観が広がる。

知床峠の斜里町と羅臼町の境にある駐車場に着いて少し待つと、雲が移動して羅臼岳の山頂が見えてくる。展望台に山の形をした知床峠の石碑があり、羅臼岳と重ねて撮る。国道であるけれど冬期は降雪のため延長23.8 Kmが通行止めになる。

知床峠を下って羅臼の町に出る途中で「熊の湯」に寄る。現地の温泉同好会が管理している自由には入れる露天風呂で先客が居る。秘湯の典型的なもので、これに入らぬ手は無いと入浴する。「熱湯危険注意」の看板通りかなり熱い湯に浸かる。

2018年07月21日

2018年10月 手稲山の春夏秋

手稲山は札幌市の西区と手稲区に跨った標高1023 mの山である。5月の下旬に入る頃、休業しているロープウェイの山麓駅に行ってみると、周囲に残雪がある。見上げる手稲山にも雪渓が残っている。ドローンの空撮に山頂のアンテナ群が写る。

札幌市民も札幌以外から訪れる人も、多くの人が手稲山に登る。平和の滝の登山口からのコースは途中ガレ場があってきつい。山頂には手稲神社奥宮があり、1等三角点もある。山頂に立ち頭を回すと、羊蹄山や石狩湾が目に飛び込む景観が広がる。

黄紅葉で覆われる季節の手稲山は見ていて飽きないし又恰好の被写体となる。ドローンを飛ばして上空から全球パノラマ写真を撮ると、まさに全山が黄紅葉で織る錦の観を呈する。大都会札幌市の市域にこれほどの山を抱えている事は自慢できる。

以前テイネオリンピアと呼ばれ、現在はサッポロテイネの名の総合レジャー施設がある。雪の無い季節にはゴルフ、冬にはスキーが楽しめる。遊園地もあるが、休園中である。遊園地の観覧車が動くことも無く、黄紅葉のなかにあるのが見える。

2018年07月20日

2018年9月 ジオパーク指定のアポイ岳

アポイ岳は橄欖岩でできている810 mの山で、標高が低い割には高山植物の宝庫として有名である。5合目のところに山小屋があり視界が開ける。ここから搭載カメラで登山道を見ながらドローンを飛行させ、頂上に達し上空からの写真撮影に成功。

アポイ岳は海に近い。8合目辺りの登山道からドローンを上げて空撮を行うと海岸が写る。アポイ岳が太平洋に落ちる山裾に港が見え、様似町の冬島漁港である。同町の海に突き出した巨大な岩のエンルム岬も見える。登山道の先に頂上が写る。

アポイ岳は2008年に日本ジオパーク、2015年には世界ジオパークに認定された。地球の深部からもたらされる橄欖岩がアポイ岳一帯に見られるのが認定の理由の一つとなっている。登山道を歩いていて露出した岩を見て、これが橄欖岩かと思う。

アポイ岳は海に近いため、良く霧が出る。霧がかかれば山頂や海の景観は諦め、足元の高山植物の観察となる。馬の背お花畑の看板のあるところでパノラマ写真を撮ると、ハイマツの傍に黄色い5弁の花が写る。キンロバイらしいが確信は持てない。

2018年07月19日

2018年8月 観光立村を目指す占冠村

占冠村の赤岩青巖峡は同村の景勝地である。鵡川の渓谷に沿った道道136号が道道610号と交わる辺りにある。渓谷の上からドローンを飛ばし空撮を行う。鵡川の急流が岩に当たって波立っている。その流れの中でラフティングを楽しむ人の姿がある。

赤岩青巌峡の駐車場から少し歩いて峡谷を見下ろす場所に出る。看板がありここが村立自然公園であることを知る。この地は火山灰が堆積した輝緑凝灰岩で形成されていて、赤、青の奇岩、巨岩の見られる道内随一の評価の景勝地と説明にある。

占冠村ふるさと祭りに合わせて同村を訪れる。祭りの会場にはステージが設けられハワイアンの曲が流れ、呼ばれたダンサー達によるフラダンスの披露がある。屋台が並び村民や関係者が食事を楽しんでいる。会場の芝生に座りN村長と話をする。

占冠村を貫く道道136号と道道237号が接続する交差点に占冠郵便局があり、道の駅「自然体験しむかっぷ」もある。村役場も近くにあって、占冠村の中心街である。広場がありプランターに花が植えられ、観光の村としての環境整備に怠りない。

2018年07月18日

2018年7月 霧多布岬の日の出と日の入り

朝早く投宿ホテルを出て霧多布岬に向かう。湯沸岬灯台から少し下りた遊歩道の適当な場所で日の出を待つ。霧多布岬は岩礁が海の東方向に向かって延びている。東から少し北寄りの水平線に赤い円形の太陽が現れる。漁船が手前を横切って行く。

日の出の太陽の高度が増すと海面に反射して光の道が現れる。その様子をここが霧多布岬であると示すため標識も入れてパノラマ写真に撮る。どんどん昇ってくる陽を相手にして写真を撮るのは忙しい。投光を終えた灯台が朝日で輝き出して来た。

日の入り近くに霧多布岬の展望台の遊歩道を歩く。遊歩道はパーキング場から続いていて、この時期と時間ではここを訪れる客がほとんど居ない。春先で平らな草地を枯草が覆っている。パノラマ写真には枯草の彼方に湯沸岬灯台が小さく写る。

霧多布岬の湯沸山に「霧多布温泉ゆうゆ」の温泉施設があり入浴。浴槽から霧多布市街を見下ろす事ができ、その先西方向に湾と小高い大地の部分が見える。ここから見る落日は水平線ではなく地平線に沈む。幻想的な夕日を湯船の中で飽かず見る。

2018年07月17日

2018年6月 阿分漁港とJR留萌線阿分駅

留萌市市街地からオロロンラインで増毛町市街地に向かう中間辺りに阿分漁港がある。2000年に完成した比較的新しい漁港で所在地は増毛町阿分である。港の空き地からドローンを飛ばし空撮。南北の防波堤に囲まれて小さな埠頭と船揚場が写る。

空撮写真に、阿分漁港からオロロンラインを越え東方向に大きな建物が写っている。2015年3月に閉校になった旧阿分小学校の校舎である。増毛町阿分地区の最も大きな建物で、津波の時の避難場所にも指定されている。近くにJR阿分駅があった。

阿分駅は短い木製デッキのホームで、1両の列車でも停車すると車体の一部が踏切に飛び出す。駅名標に「のぶしゃ」、「れうけ」と隣駅の駅名が見えるけれど、知らなければ漢字には直せない。路線の廃線で阿分駅も2016年12月5日に廃駅となった。

阿分駅のホームの横の踏切のところにプレハブ小屋がある。阿分駅の待合所である。対照的に道路を挟んで駅の西側に2階建ての立派な建物がある。閉校になった旧阿分小学校である。小学校の後を追うように1年半後には駅も廃駅になっている。

2018年07月16日

2018年5月 野付半島

野付半島は漂砂が堆積して形成された砂嘴である。狭い陸地の部分に道道950号が走っている。道路の終端に駐車場があり、ここからドローンを飛ばし空撮を行う。車の進入できない道の先に野付埼灯台がある。北東方向に国後島が霞んで見える。

野付埼灯台は野付半島と国後島の野付水道(根室海峡)の最狭部のところにあり、灯台の光は国後島にも届く。空撮パノラマ写真に写る灯台は小さいので、望遠レンズで撮ってみる。灯台と附属の建物は白色で周囲を白い穂のススキが囲んでいる。

トドワラはトドマツの林に海水が侵入してトドマツが立ち枯れて残ったものである。野付半島にあるネイチャーセンターから遊歩道が延び、その先が木道となって浅瀬を渡って行ける。木道の先端辺りに残っているトドワラを見ることができる。

野付半島の遊歩道を歩いていると「別海十景・トドワラ」の看板を見てここは別海町と知る。野付半島の付根辺りは標津町で、半島の途中から別海町になる。野付湾を挟んで飛び地で別海町があり、町としては管理が大変なのではと思ってしまう。

2018年07月15日

2018年4月 オロロンラインの景観

オロロンラインは石狩市から稚内市までの日本海沿岸を走るルートの呼称である。途中苫前町を抜けて行く。「とままえ温泉ふわっと」の庭から苫前漁港を見下ろしてパノラマ写真を撮る。沖合に天売島と焼尻島が在っても、霞んで島影は見えない。

苫前町にある道の駅「風Wとままえ」は同町が風力発電を町の売りにしようと付けている。「風W」とは風力で電気(W)を起こすという意味で「ふわっと」である。ここからは風車は見えないけれど、オロロンラインを少し北に進むと見えて来る。

オロロンラインは長い道で全長290 Kmを超す。苫前町から北に向かうルートでは途中羽幌町、初山別村、遠別町を経て天塩町に至る。天塩町は天塩川の河口に町の市街地が形成されている。河口近くの天塩川に沿って天塩河川公園が整備されている。

オロロンラインが天塩川を越え幌延町に入った辺りにオトンルイ風力発電所の風車群が見えて来る。南北3.1 Kmに渡って28基が並ぶ。風車群をパノラマ写真に撮るとサロベツ原野を真っ直ぐに延びる国道106号と海上の北の方向に利尻富士が見える。

2018年07月14日

2018年3月 東日本大震災慰霊登山の行われる三角山

三角山の標高の311 mと数字合わせで3月11日が三角山の日である。毎年この山の日に登山していて2011年のこの日には東日本大震災が起きた。震災後山の日の登山は慰霊の登山とも重なるようになり、山頂には祭壇が設けられ鎮魂歌が流れる。

三角山の日の山頂は雪で覆われている。花束が置かれていて東日本大震災の慰霊のために訪れた登山者が献花していったものだろう。晴れていて頂上から大都会札幌の街並みが足元に広がる。円山や藻岩山も見え札幌は山登りを楽しめる街である。

三角山頂上には一等三角点があり点名が琴似山なので、これが正式の山名のようであるけれど三角山の山名が定着している。日の出時刻に間に合うように登り、山頂でドローンを飛ばし空撮する。都心部や琴似の高層ビルがパノラマ写真に写る。

三角山は登山口の一つに山の手口がある。少し登るとこぶし平の開けたところに出て、ここからドローンを飛ばし、秋の近づいた三角山と山裾の街並みを上空から撮ってみる。山裾にあるリンゴ園も見えている。登山後はリンゴを買って帰ろうか。

2018年07月13日

2018年2月 廃線予定の石勝線夕張支線

新夕張駅から夕張駅までの石勝線夕張支線は2019年4月に廃線の予定である。早朝、新夕張駅から支線に向かい、夕張川に架かる鉄橋を列車が通過するところをパノラマ写真の空撮。廃線が決まってから、撮影にやって来る鉄道ファンが増えている。

夕張支線の沼ノ沢駅と南清水沢駅の中間辺りで、夕張川に架かる鉄橋と道道38号の橋が並行する。道道の橋の袂に車を止め、鉄橋を渡ってくる列車を狙い空撮を行う。自動車の走る道道の周囲に、ビニールハウスや企業の工場の大きな建屋も写る。

夕張支線の清水沢駅から少し北にいった所で鉄橋の東側に道道1008号の橋が、西側に道道38号の橋が並んで渓谷に架かっている。早朝、夕張行の列車が鉄橋を通過するところを空撮する。道道38号の橋の上に居て撮影している同行者3名の姿も写る。

撮り鉄の人に同行すると、カーブや鉄橋に列車が姿を現す一瞬を狙っている。それにお付き合いで、鉄橋の上を列車が通過するのに合わせて上空から空撮して全球パノラマ写真にする。鹿ノ谷の短い鉄橋の上を通過する列車の写真にトンボも写る。

2018年07月12日

2018年1月 宗谷岬の日の出

宿泊した稚内のホテルを暗いうちに出て宗谷岬に向かう。岬では日の出を見ようと旅行客が三々五々と集まって来る。5時台に入る頃太陽が水平線の雲間に姿を現す。地上と上空でのパノラマ写真撮影で、この朝限りの機会を生かした撮影となる。

宗谷岬で日の出を待つ。水平線を覆う雲に水平線下にある太陽の光が反射して明るくなって来る。海原は未だ夜の余韻を残して、暗い青色で広がっている。手前の水面から少し顔を出した岩に止まっているのはサギだろうか、シルエットが写る。

海鳥も人も岩の上で日本最北端の地で日の出を見ている。まったく無関係の両者であるけれど、昇る陽が造る光の道に吸い寄せられている点でつながって見えてくる。日の出時間の光が刻々と変化している様をパノラマ写真に記録しようと忙しい。

日の出の太陽が水平線より少し高くなった時、宗谷岬上空にドローンを上げ空撮を行う。朝日が海面に反射する様子が写る。海に突き出したように造られた日本最北端の地の碑、灯台、祈りの塔、宗谷港と港の集落がパノラマ写真で確かめられる。

2018年07月11日

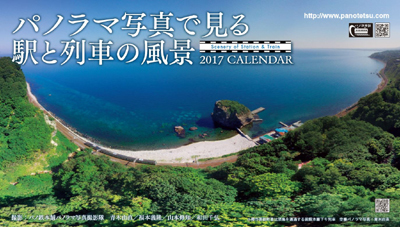

2018年表紙 ハートレイクの豊似湖

近年ハートレイクとして知名度の高まっている豊似湖の空撮パノラマ写真をカレンダー表紙に採用する。パソコン画面に表示したハート形の湖の切り取り写真は解像度が低いので、解像度の高い合成展開写真を印刷するとハート形が見えなくなる。

崖と森林が湖岸に迫る豊似湖でドローンを飛ばす適当な場所を探す。湖の南に小川が流れ込むところがあり、その周囲に平なところがある。上空から撮影した全球パノラマ写真をPC画面で回転させながら、青色のハート形の最適状態に調整する。

湖水面の色は上空のドローンのカメラの撮影角度で変わってくる。ターコイズ(トルコ石)ブルーに見える湖面には太陽の反射で光の細かな粒が固まって浮いている。湖岸近い湖水は緑の立木の鏡像がターコイズグリーンの色を作り出している。

豊似湖の湖岸に立って全球パノラマ写真を撮る。目線が湖面の少し上にあり、この状況ではこの湖がハート形になっているのは認識できない。ドローンを上空に上げてみて始めて湖の輪郭が見えてくる。ドローンが新しい写真の世界を拓いている。

2018年07月10日

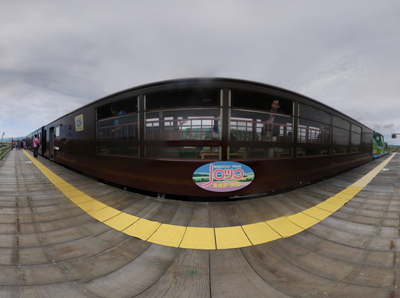

2017年12月 登別駅に停車するトワイライトエクスプレス

トワイライトエクスプレスは札幌、大阪間を走る寝台特急列車で、2016年3月で運行を終了している。同特急は函館本線長万部駅から室蘭本線、千歳線で札幌に向かう。途中登別駅に停車中の長い列車の全体をどうにかパノラマ写真に撮り、納まる。

トワイライトエクスプレスは五稜郭と札幌の間ではDD51形ディーゼル機関車の重連で牽引する。登別駅ホームの端でこの重連の機関車を写す。機関車の正面にピンク色の円形のヘッドマークが見える。列車名のTwilight Expressが表記されている。

登別駅に停車中のトワイライトエクスプレスの後部をパノラマ写真に撮る。最後部の車体に同特急のエンブレムが見える。写真から客車は9号車まで辛うじて数える事ができる。これだけの長い列車がホームに停車すると駅舎は列車で隠される。

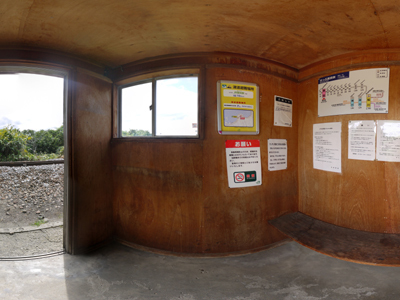

登別駅に寝台特急が停まるのは観光地登別温泉の最寄り駅であるためである。駅舎内をパノラマ写真で撮ると神棚に似せた壁飾りがあり、鬼の顔の絵が見える。登別温泉の名所に地獄谷があり、地獄の鬼のキャラクターがあちらこちらに顔を出す。

2018年07月09日

2017年11月 難読の宗谷本線筬島駅

宗谷本線の筬島駅は難読駅と言える。「筬」は織機の部品の名前でも、織機とは縁遠く見た記憶が無い。アイヌ語の発音に難しい漢字を当てはめたものである。ホームの駅名標に両隣の駅の平仮名とローマ字表記があり、最初は漢字表記が出て来ない。

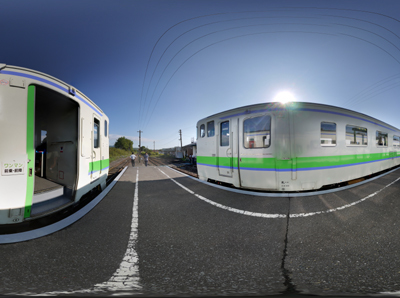

筬島駅のホームに1両のワンマン列車が停車している。その列車と並ぶように、車掌車改造駅舎がある。現役の列車が引退して駅舎として役立っている様子は、人間社会で、最初の職場から第二の職場に移って頑張る勤め人に似ていなくもない。

車掌車改造の駅待合所があり、外壁は新しく塗り替えられている。待合所の内には故砂澤ビッキのポスターがある。駅近くの筬島小学校の廃校舎がこの木彫作家のアトリエ跡兼作品展示場で「アトリエ3モア」名の記念館として公開されている。

筬島駅の住所は音威子府村大字物満内(ものまない)小字筬島で、音威子府駅から6.3 kmの集落らしきものが無い所に駅がある。駅から列車が離れて行くところを撮る。名寄方面乗車口の表示が見え次の駅は音威子府である。名寄はさらに先である。

2018年07月08日

2017年10月 青森県にあるJR北海道の駅

津軽今別駅は青森県にある。ホームの駅名標と並んで「ここから北海道 ここまで北海道」の案内板がある。青函トンネルを管轄するのがJR北海道なので、トンネルを出て最初の駅までは北海道の意味である。駅では北海道新幹線の工事が進んでいた。

JR北海道の津軽海峡線の津軽今別駅にJR東日本の路線がつながる。それとは別に、JR東日本津軽線の津軽二股駅が津軽今別駅の近くにある。津軽線の踏切のところでパノラマ写真を撮ると、津軽二股駅に停車中の列車と津軽今別駅のホームが写る。

津軽海峡線津軽今別駅と津軽線津軽二股駅の間はフード付きの階段を利用して行き来する。その階段の踊り場で全球パノラマ写真を撮影する。高いところにある津軽今別駅から階段を降りると津軽二股駅となる。荷物があるとこの階段はきつい。

2016年3月26日は北海道新幹線の開業日。この日に合わせて指宿市の山川駅を出発し、新幹線を乗り継いで同日中に帯広駅に到達する2809キロの日着記録に挑戦。途中津軽今別駅が姿を変えた奥津軽いまべつ駅は車内からパノラマ写真を撮る。

2018年07月07日

2017年9月 列車交換のある石狩月形駅

石狩月形駅は月形町にあるのに、駅名に石狩が冠されているのは新潟県に同音の月潟駅があったためである。札沼線で石狩当別駅から下り方面で列車交換のできる駅は当駅だけである。列車交換でホームに上りと下りのワンマン列車が並んでいる。

新十津川駅行きの列車が石狩当別方面に戻る列車を待ってホームに停車中である。新十津川駅方面は1閉塞の区間になるため、当駅でスタフ交換が行われてから停車中の列車が出発する。スタフ交換業務を行う駅員が列車と共にホームで待機する。

駅舎のパノラマ写真を撮っていると、列車に乗るために急いで横切っていく客の姿がある。列車交換で停車中のどちらの列車に乗り込むのだろうか。有人駅であるけれど改札口に駅員は居らず、駅舎を通らずホームに向かう。日は低くなっている。

石狩月形駅の駅舎内を撮ったパノラマ写真の時計の針は午後6時を回っている。改札口に新十津川行と石狩当別行の改札中の札が掛かっている。2016年のダイヤ改正で、新十津川駅は午前に1往復の運転となり、この駅舎内光景はもう見られない。

2018年07月06日

2017年8月 写真だけの風景になった箸別駅

留萌に向かう途中、天気予報は外れて小雨となり当初予定のドローンによる空撮は断念。列車のスチール写真を撮ることになり、鉄チャンが集まっている陸橋でカメラを構える。箸別駅から増毛駅に向かう列車を陸橋上で望遠レンズを使って撮る。

箸別の地名はアイヌ語の発音に漢字当てはめているとしても、他に「橋」、とか「端」とかあるのに何で「箸」の字なのかと思ってしまう。木製のホームから北方向に目をやるとオロロンラインと日本海が見えてくる。隣駅は終着増毛駅である。

箸別駅の小屋然とした待合所に入ってみる。きっぷ運賃表があり留萌駅から増毛駅までの駅が表示されている。それにしてもこの区間の駅名は変わったものが多い。「礼受」、「信砂」は最初正しく読めない。この区間は廃線となり駅は今は無い。

留萌線の留萌、増毛間の路線は2016年に廃線となった。廃線前にこの線は鉄道ファンで賑わった。箸別駅に列車が進入するところを駅横の広場でパノラマ写真に撮ると列車の一部が欠けてしまう。大勢の客の顔が列車の窓にあり、こちらを見ている。

2018年07月05日

2017年7月 通過する特急を撮る占冠駅

石勝線占冠駅前の広場からドローンを飛ばし、駅を通過する特急を待って空から撮る。下りの「特急スーパーおおぞら号」が駅を離れ、トマム駅方向に去って行く。下りと上りの両方向にポイントを降雪・積雪から守るシェルターの屋根が写る。

空撮で全球パノラマ写真を得るためには、部分毎の写真を撮り、張り合わせて全体の写真にする。列車のような動く物体は一枚の写真に撮って、張り合わせ時に問題が起きないようにする。占冠駅を通過する特急が一枚の写真で撮ることができた。

石勝線占冠駅は国道237号(富良野国道)沿いにある。駅と国道の間に広場があり、花壇があり駅舎前は駐車場になっている。駅舎の南側に三角屋根の建物があり、占冠村物産館の看板が出ている。駅前広場のパノラマ写真を撮るとドローンも写る。

石勝線の新夕張駅と新得駅間は普通列車が走っていない。従って普通列車の乗車券を占冠まで買うと、占冠駅のある特急区間は普通列車の運賃で乗ることができる。普通列車適用の切符で占冠駅に降りてホームの写真を撮る。再乗車も特急となる。

2018年07月04日

2017年6月 富良野線を走るノロッコ号

天気の良い日曜日で、久しぶりの「チャリ鉄」である。一日散歩切符で普通列車に自転車を乗せ富良野駅で降りる。ここから上富良野駅まで走る。途中、夏季だけの「ラベンダー畑」臨時駅で、やって来た「ノロッコ号」のパノラマ撮影となる。

全球パノラマ写真だとホームに立って列車の全景を撮影する事ができる。ただ、狭いホームで長い列車を撮ると、部分的に撮った列車をつなぎ合わせる作業が難しくなる場合がある。列車の方が上手くつながっても、他の部分にずれが出たりする。

上富良野駅のホームは2面2線で、跨線橋がある。跨線橋を渡って駅舎の反対側ホームに立つと、ラベンダー畑駅を通って来た観光列車のノロッコ号がホームに停車しているのが目に付く。列車待ちの観光客が停車中のノロッコ号を撮影していた。

ノロッコ号 撮る客の居て 上富良野

富良野駅からノロッコ号に乗った観光客は、上富良野駅で降りて時間と相談し、美瑛駅に行くか富良野駅に戻るかを検討する。ノロッコ号を撮る目的の撮り鉄も、跨線橋のあるこの駅でカメラを構える。やって来たノロッコ号を対面ホームから撮る。

駅名標 写真に入り かみふらの

2018年07月03日

2017年5月 北海道遺産SL 雨宮21号

遠軽町と合併した丸瀬布町にある森林公園いこいの森にSLが動体保存されていて、観光に一役買っている。SLは雨宮21号で、武利森林鉄道で木材を運んでいた。現在は園内に敷設された線路の上を、客を乗せて走る。北海道遺産に指定されている。

森林いこいの森を走る雨宮21号を踏切のところで待ち構える。公園内ではSLを撮る鉄ちゃんの姿も見当たらず、踏切の好きな場所を占有して撮る。SLの正面には通し番号の附番21の文字だけで、他に文字も無く、随分シンプルなデザインである。

雨宮21号の格納庫があり、扉が開いている。中を覗くと雨宮21号機関車形式図が壁に掛かっている。SLの寸法や諸元が記載されている。購入価格もあって8600円とある。現在の金額に換算したらいいくらになるか計算できず、見当もつかない。

森林公園いこいの森には昆虫生態館がある。施設内の温室内で一年を通して蝶が飛び回る蝶の広場がある。全球パノラマ写真で蝶を撮影するのは難しいと思われたが、試しに撮ってみる。合成した写真で探してみると、蝶は4頭ほど写っている。

2018年07月02日

2017年4月 ほしみ駅を行く列車のパノラマ写真撮影

JRほしみ駅は札幌市と小樽市の境界にあり、駅は札幌市側にある。ほしみ駅を離れて行く列車を空撮写真に収めると、列車の中央辺りに両市の境界線が走っている。全球パノラマ写真には札幌市の手稲山や銭函の海、さらに小樽の海と港が写る。

空撮パノラマ写真は多数枚の写真を張り合わせて全体の写真を合成する。各部分の写真撮影に時間を要し、列車のように動く物体を一回で撮影できない時がある。すると列車の一部が欠けた写真になる。ほしみ駅に進入してくる列車が欠けて写る。

ほしみ駅のすぐ東側を星置川が流れている。この星置川に架かる鉄橋を渡る直前の列車をパノラマ写真に撮る。カメラの前を通過していく列車を何枚か撮り、周囲の写真とつなぎ合わせて1枚の全球パノラマ写真にする。どうにか全球写真となる。

ほしみ駅の北側に星置緑地が広がっている。春には桜花が見応えがあり、秋には黄葉が楽しめる。この緑地でパノラマ写真を撮るとほしみ駅の特徴ある跨線橋も写る。秋が深まってほしみ駅に続く道の両側のイチョウ並木からの黄葉が道路に散る。

2018年07月01日

2017年1月 釧路駅のSL冬の湿原号

SL冬の湿原号撮影の取材開始は釧路駅からで、駅ホームに出てみる。ルパン三世のキャラクターが描かれた列車が停車中である。この漫画の作家モンキー・パンチ氏が浜中町出身であることから、同町を走る列車に漫画の登場人物が描かれている。

SL冬の湿原号が釧路駅を出発して釧網線を北上して行くと鉄道ファンによる追っかけが始まる。撮り鉄組は撮影スポットを決めてSLの通過を待つ。塘路川の鉄橋を渡るところを歩道橋から狙って撮る。その様子を全球パノラマ写真に収めてみる。

雪の降る中、釧路駅に戻ってきたSL冬の湿原号をカメラに納めようとホームに鉄道ファンが詰めかける。この人混みの中でパノラマ写真撮影は難しい。ここは普通にスチール写真撮影である。SL正面の飾りは赤地に白いタンチョウの飛び姿である。

北海道新幹線開業準備のため、道央、道南のSL臨時列車は2014年で廃止された。道東で唯一残ったのがSL冬の湿原号である。2014年はSLが二台連結した最後の重連であった。朝釧路駅を出発し、摩周駅で石炭と水を補給して夜釧路駅に戻ってきた。

2018年06月30日

2017年3月 列車交換のある野花南駅

根室本線野花南駅は列車交換が出来る駅である。列車交換のため上りと下り線に千鳥式のホームが設けられていている。列車を降りて上下の線路に列車が揃うのを待ってパノラマ写真を撮る。全球パノラマ写真を回転すると別々の列車が見える。

野花南はアイヌ語の「ノッカ アン」(仕掛け弓のさわり糸のある所)への当て字説が有力で、意味はともかく響きの良い地名である。駅舎と重ねて隣駅の上芦別駅に向かうワンマン列車を撮る。反対方向にあった島ノ下駅は2017年に廃止された。

野花南駅舎は隣駅の上芦別駅と廃駅で信号所になった旧島ノ下駅の駅舎と同じ形である。駅舎横に大正2年11月に建立された「国鉄開通記念碑」が野花南町開基百年事業として修復されて置かれている。敷設された鉄道が縮小する時代に入っている。

野花南駅舎を覗いてみる。カーテンのかかった切符売場があり、かつて有人駅であった名残である。時刻表に運賃表が壁にあり、駅である最低の要件を満たしている。椅子が窓際に4脚ずつある他は何もない空間だけで、殺風景が椅子に座っている。

2018年06月29日

2017年2月 回文駅名の瀬戸瀬駅

石北本線瀬戸瀬駅は遠軽町瀬戸瀬西町にあり、国道333号(遠軽国道)から南に折れる道の突き当りにある。箱型の駅舎の玄関部分が三角形の流れ屋根である。壁に駅名があり、漢字でも読みでも回文になっていて、北海道では唯一の回文駅である。

瀬戸瀬駅は対面式のホームが2面あり、ホーム間に跨線橋がある。ホームが2面で駅構内で上り線と下り線が分離されているので、列車交換のできる駅になっている。ただ、この駅で停車する便数は少なく、2016年からは2往復のみの停車になった。

瀬戸瀬駅に停車した列車のパノラマ写真を撮る。車体に取り付けられたプレートを見ると、遠軽-白滝となっている。白滝駅は2005年に合併で遠軽町の一部になっていて、同じ町内で折り返し列車が運行されている。大都会でも珍しい運行例だろう。

一両のワンマン列車が駅を離れて行く。列車のライトが光っていないので、遠ざかる列車だとわかる。白滝駅方向に向かい、次は丸瀬布駅である。線路脇にルピナスが咲いている。植えられたものではなく、種が飛んできて育ったものに見える。

2018年06月28日

2017年表紙 恵比須島を通過する列車

2018年06月27日

2016年12月 知名度のある秘境駅・小幌

秘境の小幌駅に歩いて行くため、国道230号の豊浦町礼文華トンネルの近くに車を停め、沢道を海岸に降りる。海岸に洞窟があり小祠に岩屋観音が祀られている。「1666年、僧円空が、この洞くつで仏像を彫って安置した」と看板に説明がある。

小幌駅が名だたる秘境駅であるのは、長いトンネルに挟まれ、トンネル間の狭い場所に駅があることによる。駅につながる車の通る道路は無く、沢道を降り登って駅に出る。ホームに立つと、下り方向に礼文華山、上り方向に幌内トンネルが見える。

小幌駅は、道内はもとより本州からも鉄道ファンがやって来る。写真を撮るのが目的の撮り鉄ならば駅の両側のトンネルから列車が現れるのを待つ。ほとんどの列車は駅に停車せず、トンネルから現れ瞬時にホームを通過して又トンネルに隠れる。

小幌駅は廃駅の検討対象になった。これに対して、小幌駅のある豊浦町が秘境駅の観光資源を存続させようとした。費用・人的支援を提供することで、2015年から1年毎に駅存続の更新を行っている。両隣の駅名が記載された駅名標が生き延びる。

2018年06月26日

2016年11月 引退した赤電車711系

滝川駅は根室本線の西端駅で、滝川駅から443.8 kmの先に終着根室駅がある。支線を含めなければ根室本線はJR北海道の最長路線である。同駅のホームでパノラマ写真を撮る。意図した訳ではなかったけれど、引退する事になっていた赤電車が写る。

チャリ鉄と称して自転車を列車でお目当ての駅まで運び、そこからサイクリングに切換える。帰りはまた列車を利用する小旅行を時々行った。滝川駅までは赤電車で、自転車を運ぶグループと一緒に下りる。その後新十津川に自転車を走らせた。

2015年3月13日、赤電車で知られた711系が、朝岩見沢駅を出発し札幌駅に着いて営業運転を終えた。報道陣のカメラや鉄道ファンらが札幌駅ホームに溢れている。その中でパノラマ撮影は無理なので、別のホームから最後の赤電車を撮る。

営業運転を終え、回送となった赤電車との名残を惜しむ鉄道ファンがホームで盛んに写真を撮っている。車体の正面に「さよなら 711系」のプレートが見える。この日のために製作し車体に取り付けたものだろう。ご苦労さん、の言葉が頭を過る。

2018年06月25日

2016年10月 旧駅舎の記憶が残る比布駅

比布の町名はアイヌ語の「ピピペツ」(石が重なっている・川)の転訛説がある。半濁音の町名は珍しい。旧駅舎はピンク色の壁で、駅舎と並んで特産品のイチゴがデザインされたトイレがあった。2016年に新駅舎が完成、いちごトイレも撤去された。

比布駅は磁気治療器ピップエレキバンのテレビCMで全国的に知られた。2015年に同駅舎を建替えるニュースが流れ、前記CMに出演した樹木希林の名残を惜しむコメントが新聞やテレビで報道された。ホームの駅名標から両隣の駅は北と南比布と知る。

比布駅舎内は冬季に使われる石油ストーブがあり、椅子が並んでいる他に見るべき調度や設備が無い。壁にはポスターや写真が貼られているけれど、殺風景な空間があるだけだ。列車を待つ客がこの空間を無視するようにスマホに見入っている。

宗谷本線比布駅は対面のホームが2面あり、ホーム間に跨線橋がある。列車交換が行われる駅であり、一方のホームに列車が停まっているのを見て他方のホームに来る列車を待つ。上り、下りの列車が重なったところをホームでパノラマ写真に撮る。

2018年06月24日

2016年9月 廃屋が目立つ地区に残された金華駅

石北本線と国道242号(置戸国道)に挟まれるように北見市留辺蘂町金華地区がある。国道から東方向へ折れる道があり、道の先に金華駅がある。過疎化が進み駅への両側には廃屋が並ぶ。金華駅も2016年3月には廃駅となり金華信号所となった。

金華駅舎内は壁にコの字型の造り付け木製ベンチ、プラスチック製固定椅子、荷置台があるだけでガランとした空間になっている。トイレの設備が無い事を伝える貼り紙に駅ノートが吊り下げられている。壁に訪問者の落書きがあるのが見える。

乗降客がほとんど居ない金華駅まで来て折り返す列車がある。金華駅と留辺蘂駅間に西留辺蘂駅が開業し、開業駅に列車の折り返し設備が無かった。そこで設備がある金華駅まで運行し、折り返す便が出来た。乗車した折り返し列車を撮影する。

金華駅から国道242号に出て北に少し歩いて西側の小高いところに常紋トンネル工事殉職者追悼碑がある。トンネルは石北本線の金華駅と生田原駅間にあり、タコ部屋労働により建設された。追悼碑のある場所は旧金華小学校の跡地でその碑もある。

2018年06月23日

2016年8月 廃駅になった瀬越駅

留萌線は留萌駅から南下して増毛駅に向かう。留萌駅を出て海岸線沿いの最初の駅が瀬越駅となる。駅から見下ろす海岸は海水浴場になっていて、瀬越駅の出自はこの海水浴場への臨時駅である。一般駅になってホームには小さな待合所がある。

シーズンになると瀬越駅近くの広場にはテントが並び、海遊びを楽しむ人の姿がある。ビーチの波消し施設のところでパノラマ写真を撮ると、丁度瀬越駅に停車した列車が写る。この路線で2両連結の列車は珍しい。客がそれだけ居るのだろう。

瀬越駅を通過するワンマン列車を待ってパノラマ写真に撮り込む。写真を拡大してみると乗客が辛うじて見える。利用客が少ない事から2016年に留萌駅と増毛駅間の路線が廃止された。それに伴って瀬越駅も廃止され、列車の走る風景も消えた。

北海道の市町村のマンホールの蓋絵の写真を撮り、爪句集を出版した。マンホールは市街地にあるけれど、留萌市のものは、傍に人家の無い瀬越駅の線路沿いの道にあったのは意外だった。蓋絵には陽の落ちる留萌の海岸がデザインされている。

2018年06月22日

2016年7月 SLニセコ号の追っかけ

SLニセコ号を全球パノラマ写真として撮ろうとしても、撮影スポットは撮影者が鈴生りでSLが写せない。小沢駅から上り方向の共和町ふれあいセンターの線路脇の笹薮の中でカメラを構え、やって来るニセコ号をどうにかパノラマ写真に撮り込む。

SLニセコ号を函館本線小沢駅の上り方向にある陸橋の下で待ち構えて撮る。通過して行くSLを撮り、全球写真の一部として埋め込む。撮影は上手くいったのだが、SLが煙を吐いていないので、躍動感が削がれてしまった。少々残念である。

SLは転車台がなければ方向転換ができない。SLニセコ号は小樽駅発の上り方向では正方向を、戻りの下り時には逆機となる。倶知安駅でのニセコ号は逆機の態勢になっている。SLの反対側にはディーゼル機関車が接続し牽引したり押したりする。

撮り鉄は走行する列車とバックの景観の組み合わせの選択に細心の注意を払う。SLニセコ号の写真にニセコ周辺の景観として羊蹄山が入れば申し分ない。道道631号が函館本線と尻別川を跨ぐところの橋の上にはSLを撮影する撮り鉄の姿があった。

2018年06月21日

2016年6月 小樽駅のSLニセコ号

札幌駅から小樽駅までディーゼル機関車で牽引されてきたSLニセコ号は、小樽駅で先頭の機関車となる。ディーゼル機関車は後方に回り、後押し態勢となる。先頭になるとSLの型式C11 207とニセコ号のエンブレムが見える。ホームを見物客が埋める。

SLは 正面見せて 小樽駅

SLの魅力の一つは煙を吐く様にある。小樽駅に停車中のSLが黒煙を吐く。SLを撮りに来た鉄道ファンに対するサービスだろう。このチャンスを生かしパノラマ写真に撮ると、停車中の気動車の普通列車も写り、過去と現在の列車の対比が面白い。

小樽駅で停車中のSLの中でパノラマ写真を撮ってみる。SLが通過する仁木町と共和町の旗が目に付く。季節柄紅葉の飾りがある。ダルマストーブも設置されているけれど使われていない。これはSLクリスマス号の時に石炭が燃やされるのだろう。

SLで 車内行楽 紅葉(もみじ)見え

小樽から 出番の勝どき 黒煙り

行楽日和である。札幌駅でSLニセコ号を撮ってから小樽駅に別列車で移動。札幌から牽引したディーゼル機関車は小樽駅で切り離され、SLが先頭になり蘭越駅に向かって出発するところである。ホームは乗客や写真を撮る鉄道ファンで溢れた。

2018年06月20日

2016年5月 廃駅となった上白滝駅

旭川駅から網走駅までの石北本線に白滝の名前のつく4駅が並んでいた。上白滝、白滝、旧白滝、下白滝である。このうち白滝駅を除いた他の3駅は利用客減で2016年3月に廃駅となる。現役の駅舎前に松の木があってパノラマ写真に写っている。

上白滝駅を訪れる鉄道ファンはある目的がある。それは一日一往復の時刻表を確かめ写真に撮る事である。パノラマ写真にはこの時刻表が写っているけれど、拡大しても読み取れない。朝7時台に網走に行く列車と夕方5時台の旭川行きである。

「爪句@北海道の駅 石北本線・宗谷本線」を2016年2月に出版した。出版時には上白滝は未だ現役駅であったが、翌月の3月には廃駅となってしまった。乗客として利用はしなかったけれど、爪句集やカレンダーでは利用させてもらった駅である。

朝刊を開くと第2面に又JR駅の廃止記事である。来年3月に向けて、遠軽町にある石北線の上白滝駅、旧白滝駅、下白滝駅の3駅を廃止する旨JRから町に伝えられたとある。3駅のパノラマ写真をPC画面に表示し、取材時の記憶を呼び起こす。

2018年06月19日

2016年4月 廃駅となった増毛駅

増毛駅は留萌本線の終着駅であった。終着駅で、高倉健主演の映画「駅-STATION」のロケ駅でもあった事から鉄道ファンが訪れた。駅舎の壁には留萌本線終着駅の看板がある。留萌本線は留萌駅-増毛駅間が2016年12月5日に廃線で廃駅となった。

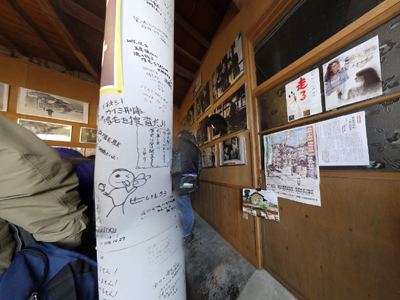

映画「駅」に使われた「風待食堂」は観光客相手の土産物店に模様替え。壁には映画のスチール写真が貼られている。店員が一人だけで客の居ない時にパノラマ写真を撮る。増毛駅の廃駅が近づくと、店内は訪問客で混雑して写真撮影が困難だった。

客の居ぬ 風待食堂 記録撮り

最近は道内JRの廃線に関する新聞記事が目につく。今日も廃止予定の留萌線を始め、赤字路線に関する記事が紙面を埋めている。留萌線は鉄道ファンが殺到で、皮肉な賑わいとある。昨年取材した増毛駅のパノラマ写真を合成して記事と重ねる。

過る客 消して暦絵 記念撮り

先の日曜日に最後の営業となる増毛駅に行って撮影したパノラマ写真の合成を行う。「風待食堂」店内は記念品を買う客や写真を撮る人でごった返しで、その中でパノラマ写真撮影。運んだ自家製カレンダーがパノラマ写真に残るように処理する。

2018年06月18日

2016年3月 引退を控えたトワイライトエクスプレス

朝、静狩駅のホームで待ち構え、通過していくトワイライトエクスプレスの全球パノラマ写真撮影を行う。この特急寝台列車は札幌-大阪の約1500 kmをつなぐ日本一の長距離旅客列車で、運行の鉄道会社は北海道、東日本、西日本の3社にまたがる。

トワイライトエクスプレスの通過を撮るため、早朝室蘭本線の静狩駅に出向く。特急がくるまでの時間、駅舎内の写真を撮る。殺風景な駅舎内に人影は無い。窓から差す朝日で、パノラマ写真を撮っている自分の影が列車待ちの客となっている。

登別駅は登別温泉の最寄り駅で、トワイライトエクスプレス号が停車する。この長い特急列車が停車中は島式のホームから見ると駅舎は完全に隠れる。ホームの反対側には赤い電車が停車中で、この電車も特急同様2015年3月で現役を引退した。

711系赤電車、トワイライトエクスプレス、北斗星とどれも本日が最終営業運転である。これらの引退列車を写真や映像で残そうと、ホームは人だかりである。豪華特急寝台車のトワイライトエクスプレスがホームに進入して来て最後の姿を見せる。

2018年06月17日

2016年2月 室蘭本線宇宙軒カーブでの撮影

列車の撮り鉄に良く知られた撮影スポットに「宇宙軒カーブ」がある。室蘭本線有珠駅から国道37号を北に進み、宇宙軒ラーメン有珠店を見て東に折れ、室蘭本線を越えすぐ北に延びる小道を上っていくと着く。早朝から撮り鉄達が集まっている。

撮り鉄はカーブとか鉄橋、トンネルといった場所を撮影スポットに選ぶ。宇宙軒カーブは下り列車がこちらに正面を向け、大きく蛇行してくる様が絵になる。2両の普通列車では蛇行の様子が伝わらないので練習用に撮り、車両の多い列車を狙う。

カシオペアは上野駅と札幌駅を結ぶ特急寝台列車である。12両編成にもなると宇宙軒カーブで撮影すれば、機関車が目の前を通過しても最後尾はカーブにかかっていて全体がパノラマ写真に収まらない。カシオペアは2016年3月で運行を終了した。

車内に不審物情報で、上野発のカシオペアが遅れているとラジオのニュース。北海道新幹線の運行に伴って廃止されるカシオペアは、札幌から折り返してラストラン。札幌駅にカシオペアの最後の姿を撮りにゆく。鉄道ファンがホームを埋める。

2018年06月16日

2016年1月 引退を控えた北斗星の追っかけ

2015年は翌年の北海道新幹線開業を控えて北斗星、トワイライトエクスプレス、カシオペアが定期運行を終えた。鉄道ファンによるこれらの列車の追っかけも盛んになった。礼文駅近くの大カーブを見下ろす場所で撮り鉄が列車の来るのを待っている。

列車撮影ではどこでカメラを構えたら良い構図の写真が撮れるか下見を行う。長万部駅と静狩駅の中間で国道37号(静狩国道)と室蘭本線が並んでいる場所に車を停めて撮影場所の品定めをする。建物は目に入らず線路沿いの雪野原が続いている。

全球パノラマ写真は走行する列車と周囲の景観を別々に撮影してつなぎ合わせる。動かない周囲の景色は何度でも撮れるが、走り去る列車をパノラマ写真の部分として撮るのに失敗すれば、全体の写真が得られない。神経を使う撮影作業である。

2018年06月15日

2016年表紙 札幌駅から出発するSLニセコ号

SLニセコ号は2000年から2014年まで運行されたSL牽引による列車で、札幌駅-蘭越駅(当初ニセコ駅)を走った。2016年のカレンダーはその前年まで撮影した写真が使われる事になり、2014年のニセコ号最後の年のパノラマ写真を何点か採用した。

SLニセコ号は札幌駅から小樽駅まではディーゼル機関車が牽引した。札幌駅に進入してくるニセコ号をパノラマ写真に収めようとすると、先頭のディーゼル機関車の一部が欠けてしまう。SLが主役なのでディーゼル機関車が欠けても気にしない。

ほしみ駅から札幌駅寄りの所で函館本線は小川を横切る。小川の横の線路際に空地があり、札幌駅を出発したSLニセコ号の写真を撮ろうと空地で待ち構える。ディーゼル機関車に牽引されて通過するSLを何枚か撮り周囲の風景写真と繋ぎ合わせる。

2018年06月14日

2015年12月 竜飛海底駅

竜飛海底駅は1988年青函トンネル開通で設置された駅で、2014年に廃止され、竜飛定点となる。廃止前は見学希望者多く、何とか海底駅までの切符を入手して、見学ツアーに参加する。海面下135 mの駅施設を案内されて歩き記録にと写真を撮る。

竜飛海底駅から竜飛駅斜坑線のケーブルカーで地上にある青函トンネル記念館に行く。館内で青函トンネルの工事に関する展示を見て外に出る。大きな看板があり「青函トンネル本州方基地竜飛」の文字が目に入る。丘の上では発電用風車が回る。

朝刊を広げると「竜飛海底駅大モテ」の見出しの記事が目に入る。11月10日の同駅の閉鎖を前に全国からの鉄道ファンがこの「聖地」に押しかけている。しかし、函館駅と青森駅から1日1便各40名定員では、1ヶ月前発売の切符も入手し難い。(パノラマ写真・10月5日撮影)

夕刊に昨日竜飛海底駅の最後の見学ツアーが行われた記事が出ている。臨時ツアーで定員を増やした160人に対し、全国から5061人の応募があったと記事にある。約1ヶ月前の10月4日にこの海底駅ツアーに参加してパノラマ写真を撮っている。(パノラマ写真)

2018年06月13日

2015年11月 稚内駅

稚内駅は日本最北端の駅ということで、駅に降りるだけの目的で鉄道ファンが訪れる。ホームから改札口の通路入口に看板があり、北緯45度25分03秒の数字が見える。ホームは1面1線でこの先に線路は無く、ホームから線路の終端が見える。

現稚内駅舎「キタカラ」は4代目駅舎で2012年に全面開業した。ガラス張りのホールで旅行客が列車を待っている。ホールには流政之の彫刻「KANE POPPO」が新しく設置された。彫刻の人物がロシアから寄贈された「サハリンの鐘」を持っている。

新駅舎 鐘持つ人や カネポッポ

(パノラマ写真 2012.9.17)

線路の列車止めを目にすると、終着駅であることを実感する。稚内駅の列車止めはホームの線路の終端と、さらに線路が駅舎を貫いて、駅前広場にある。日本最北端の駅に降りた客は、列車止めのある広場から稚内港北防波堤ドームに歩いて行く。(2012・9)

稚内駅近くの道路にマンホールがあり、蓋絵に南極犬タロとジロが描かれている。この二匹の樺太犬は1年間南極で生き延び奇跡の生還を果たした。蓋絵には他に利尻富士と夕日、北防波堤のドームが描かれている。ドームは駅から歩いて行ける。

2018年06月12日

2015年10月 幌舞駅(幾寅駅)

幾寅駅でロケが行われた映画は「鉄道員(ほっぽや)」で、改装した駅舎が「幌舞駅」として映し出される。駅舎の入口正面には「幌舞駅」の大きな看板が掲げられている。本来の駅名は駅舎の建物の壁の端のところに小さく取り付けられている。

幌舞駅を舞台にした浅田次郎原作の映画では、高倉健演じる駅長が、末広涼子演じる、幼くして病死し年頃の娘に成長した霊と再会後、ホームで殉職する。駅舎内には高倉健の大きなポスターが貼られている。その「健さん」は2014年に亡くなった。

ロケ駅「幌舞駅」の一部が、映画のスチール写真とスタッフの自筆サインの展示コーナーになっている。高倉健と末広涼子が演じるシーンの写真もある。高倉健のサインは読める字で、伸ばす画の部分は伸ばし、サインに性格が出ているのかと思う。

幾寅駅とは変わった駅名である。アイヌ語の「ユク・トラシ・ベツ」(鹿の上る川)に漢字を当てはめたといわれている。駅のホームに立つと駅舎が低い所にあり、駅舎正面には「ようこそ幌舞駅へ」の看板が見える。名所案内にかなやま湖とある。

2018年06月11日

2015年9月 新十津川駅

札沼線の終着駅新十津川駅では始発になる列車を降りると、園児たちが太鼓と踊りで迎えてくれる。駅に隣接する空知中央病院の保育所の園児たちである。これは予想もしなかった歓迎で、パノラマ写真撮影に熱が入る。(2012・9)

折り返す 最終列車 重ね撮り

新十津川駅の上空で、全国で一番早い最終列車の惹句の列車が到着するところを空撮パノラマ写真に撮る。自分の機体が不調で、同行のM教授が飛ばしたドローンを拝借して、列車が駅に進入してくるところと停車したところを重ね撮りにする。

列車去り 駅舎の壁に 写真貼る

札沼線の終点の新十津川駅に行き、駅舎の壁にパノラマ写真を貼る。駅舎の壁はスペースが充分でないので、浦臼駅から新十津川駅の各駅のパノラマ写真や爪句と駅の説明を展示用にまとめている。印刷や展示の口利きはM教授の働きで実現する。

思い出す 写真展示の 駅舎なり

廃駅の運命にある札沼線新十津川駅が大通公園に出現する。花フェスタで行われているガーデニングコンテストの出品作品である。新十津川農業高校が同駅舎のモデルを中心に花園を構成した。同駅舎内に展示した我が写真はどうなっただろうか。

2018年06月09日

2015年8月 明日萌駅(恵比島駅)

明日萌駅はNHKの連続テレビ小説「すずらん」の舞台になった架空の駅である。そのロケ地として留萌本線恵比島駅が選ばれ、ロケ駅の建物と本来の車掌車改造駅舎を板張りにしたものが並んでいる。訪れた時には駅舎前にコスモスが咲いていた。

ロケ駅として造られた明日萌駅の看板が、駅正面玄関の上にあるものは昔風に右から左の表記である。これに対しホーム側にある看板は現代風に左から右になっていて英語名も併記されている。ドラマの都合上でこうした作りになったのだろうか。

ロケが行われた明日萌駅舎内にはドラマに登場する駅長の人形と、駅長に拾われて育てられた主人公「萌」の人形が置かれている。着物姿の萌は窓の外を見ている。人形がリアルで、一人でこの駅舎を訪れたのなら少し不気味な感じになりそうだ。

明日萌駅舎からホームに出てみる。駅舎には明日萌駅の大きな看板があり、小屋然とした恵比島駅舎の方には「便所」の看板が見える。ロケの都合でこうしたのだろう。ホームを棒線が突き抜ける。列車の時刻になれば乗降客の姿もあるのだろう。

2018年06月08日

2015年7月 浦河駅と港

昔、浦河の駅は、コンクリートの防波堤でかろうじて線路と駅舎が太平洋の寄せる荒波から守られていた。風が強いと、波しぶきが駅構内まで飛んできた。今は、海岸の埋立てが進んで、昔砂浜と海だったところに国道235号が線路と並行に延びる。

半世紀以上昔、浦河町堺町から東町の高校への自転車通学路は駅前の道しかなかった。この道は、今は旧道となり、昔の面影を保って取り残されている。しかし、日高本線が災害で不通になり復旧の見通しが立たず、列車を利用する客は消えた。

浦河町は昔海であったところが埋め立てられて、町役場の庁舎や消防署、その他の施設が建てられた。埋め立てで土地に余裕のできた役場の前は広場になっていて、昆布を干す乙女のブロンズ像が置かれている。ここから浦河駅の跨線橋が見える。

浦河町は港を中心にして発展してきた。漁港と物流港の機能を合わせた地方湾港である。港の南と北から太平洋に防波堤が延び、港の中央部に港湾施設がある。近年防波堤内の一部が埋め立てられ浦河町役場をはじめ各種施設や建物が並んでいる。

2018年06月07日

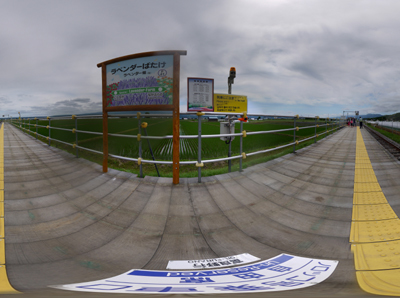

2015年6月 ラベンダー畑駅

水田と畑に囲まれた6~10月営業の臨時駅で、観光列車「富良野・美瑛ノロッコ号」が停車する。シーズン中ノロッコ号が停車すると木製デッキのホームは客で混雑する。外国人観光客のためホームには英語、中国語、韓国語の注意書きが見える。

水田が ホームに迫り 臨時駅

ノロッコ号がラベンダー畑駅に近づいてくる。機関車の正面にプレートが飾られているのを撮る。写真を拡大すると「おかげさまで15周年」の文字が読み取れる。写真の撮影年から逆算すると1998年に運行が開始されていて、人気を保っている。

ノロッコ号とは「のろい(鈍い)+トロッコ」の造語で命名された列車。ゆっくりとトロッコに乗った気分で観光を楽しむ列車として人気がある。釧網線や富良野線で走るノロッコ号があり、富良野・美瑛ノロッコ号に始発の新得駅から乗り込む。

ノロッコ号の車内は普通の列車とあまり変わらない。窓の部分が外気と触れるのを大幅に取り入れる設計になっている。観光列車なのでランプ風の照明が凝っている。豪華さを写真で演出してみようと、クロスフィルター使用で車内を撮ってみる。

豪華さを 写真演出 列車内

2018年06月06日

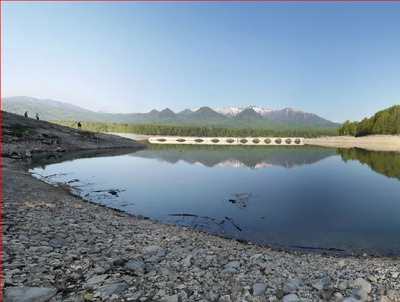

2015年5月 タウシュベツ川橋梁

タウシュベツ川橋梁は、旧国鉄士幌線でタウシュベツ川に架けられたコンクリート製のアーチ橋である。人造湖の糠平湖ができ湖中に取り残された。崩壊前にパノラマ写真を撮ろうと上士幌町まで行く。天気が良く、カメラを構えた人が写っている。

タウシュベツ川橋梁に近寄ってみる。コンクリートが崩れ鉄筋がむき出しになっている。橋は文化財等の指定を受けてはおらず、修復して残すことも考えられていない。この鉄筋コンクリート橋が消えるまでの時間を、剥き出た鉄筋が測っている。

タウシュベツ川橋梁とその背後の山並みが、糠平湖に鏡像なって映る状態の良い写真を撮る条件がある。十分な湖の水量、風が無く湖面が鏡のようになっている、景色が逆光にならぬこと等で、これらの条件を満たしたパノラマ写真が得られた。

タウシュベツ川は糠平湖に注いでいて湖の一部が川と合体している。その岸辺に朝日を浴びて立つと自分の影が西に長く延び、その先の湖面には冠雪の山々が映る。この辺りの山は良く知らず、地図で見てニペソツやウペペサンケかなと推定する。

2018年06月05日

2015年4月 東根室駅

東根室駅がJRの駅で最東端になる。経度は東経145°35′50″である。稚内駅が最北端駅なので、列車で旅行すれば北海道は日本列島の端であることを実感する。駅に駅舎や売店の類は無く、代わりに立派な標識があり、最東端の雰囲気を感じる。

東根室駅のホームは少し高いところにあり、板張りである。ホームに両隣の駅の名前が記された駅名標があり、駅の北の方角に隣接の室本線終着駅の根室駅がある。花咲駅は西方向の隣駅で、花咲線の愛称の由来の同駅は2016年に営業を終えている。

東根室駅のホームはほぼ南北方向に緩いカーブに沿っている。線路は同駅から北西方向に延び、さらに方向を西に変えてから根室駅に達する。この線路のカーブを目視で確かめ、地図も見て東根室駅が文字通り根室駅の東に位置するのを納得する。

最東端 人気の駅を 回し見る

道新朝刊(2014.4.29)に日本最東端の駅であるJR花咲線の東根室駅の「東根室駅来駅証明書」が鉄道マニアに人気だとの記事。2日前にこの駅のパノラマ写真を撮っていて、早速パノラマ写真合成を行ってみる。証明書の代わりに駅スタンプを並べる。

2018年06月04日

2015年2月 釧網本線摩周駅

SL冬の湿原号の追っかけを行った。釧路から川湯温泉駅まで運行して、途中摩周駅で給水と石炭の補給を行い釧路駅に戻る。給水は消防署の給水車が行っているようで、これをカメラに撮る鉄道ファンが摩周駅のホームや線路脇に集まっていた。

牽引SLが2両の重連の冬の湿原号が摩周駅に入ってくるところを撮影する。転車台がないので、釧路駅を出発した時に前向きのSLは、摩周駅で給水しホームに戻ってくる時は逆向きとなり、釧路駅まで行く。後ろでディーゼル機関車が押している。

摩周駅から釧路に向かうSL冬の湿原号に乗り込む。列車内の狭い空間で、三脚無しで何とかパノラマ写真を撮る。ダルマストーブの上のスルメと窓の外の「ましゅう」の文字の駅名標が写っている。SL列車の客車内の様子をどうにか記録できた。

SL湿原号の車内には、昔列車内にあったダルマストーブに火が燃えている。燃料は石炭である。乗客がストーブの上に思い思いの食材を乗せて焼いている。車内の売店で購入したシシャモを焼き、ビールのつまみにして遠い昔の列車旅を思い出す。

2018年06月03日

2015年1月 釧網本線北浜駅

北浜駅は日本人観光客のみならず外国人、特に中国人に人気の駅である。中国映画「狙った恋の落とし方」が影響しているようだ。駅舎前に旧式の赤ポストがあり旅情を誘う。メールの時代ながらこの駅からは切手を貼った便りを出したくなる。

北浜駅の駅舎の正面の壁にレストラン「停車場」の看板がある。レストランがお目当てで、車で来る客も居る。「停車場」は耳にすることも無くなって、もう死語に近いのだろう。啄木の「ふるさとの 訛りなつかし 停車場に…」の歌を思い出す。

釧網線の北浜駅舎内は異空間である。出入り口や無人駅舎内のレストランのドア部分を除けば、壁や天井が鉄道ファンの名刺で埋まっている。中国でヒットした映画の撮影場所にもなっていて、観光客を案内した中国名の旅行社の名前も見える。

北浜駅のホームに出ると目の前にオホーツクの海が広がる。この海の近さが売りである。オホーツク海に一番近い駅とのキャッチコピーも用意されている。駅舎の隣に流氷見学用の展望台があり、晴れていると遠く知床連山を望むことができる。

2018年06月02日

2015年3月 函館駅

函館駅の正面の広場に工業デザイナー林昌平氏の「OYAKO」オブジェがある。四つん這いになった大小の人型が重なるようにして置かれている。作品名からすれば大が親、小が子になる。駅広場なのでいらっしゃいませのポーズにも見えてくる。

北海道の鉄路の玄関口の函館駅の構内通路でパノラマ写真を撮る。4番線と5番線の間に0キロポストがあり、通路にもそれを示す標識とガラス窓に説明がある。函館本線の始点であることを示していて、終着旭川駅までの距離は423Kmになる。

函館駅のホームは長い。Googleの衛星写真から割り出しても400 mはありそうだ。どうしてこの長さか解せない。ホームには特急スーパー白鳥が停車中で、列車の前方にホームが長く続く。この特急は北海道新幹線開業に合わせて廃止された。

札幌行き急行に乗るため函館駅に行く。深夜近くになっていて、夜行列車を待つ客の他には人は見当たらない。流政之の「SAKIMORI」が真夜中の駅舎で旅人を護るかのように立っている。北海道知事公館の庭にある防人の像を思い出す。

2018年06月01日

2015年表紙 釧網本線南斜里駅

全道の駅のパノラマ写真を撮影する話が本格化し、パノ鉄本舗と銘打った集まりが生まれ、2012年頃から駅のパノラマ写真撮影が始まった。その写真を基にカレンダーの制作も開始され、2015年に最初のものが出版された。表紙は南斜里駅である。

カレンダーの表題を「パノラマ写真で巡る北海道の駅」として表紙をめくったところにカレンダーの写真に採用した駅のある場所を示した。駅は陸地となるのに、1カ所津軽海峡の海に駅の位置を示す旗が立つ。竜飛海底駅で後に廃駅となった。

釧網本線の南斜里駅を雪の季節に訪れると雪野原の中にホームだけがある。駅舎が無いので、遠くからは駅を確認するのが難しい。パノラマ写真を撮ると撮影のためホームに向かうY氏が写る。同行のF氏と筆者は姿が無く、筆者の影のみが写る。

南斜里駅のホームに立つと目の前の農家の建物を除けば雪野原が広がるばかりである。このホーム駅で列車を待つ客や降りる客を想像するのは難しい。それでも運賃表の看板と列車の時刻表はあり、客への最低限の情報は伝わるようになっている。

2018年05月31日