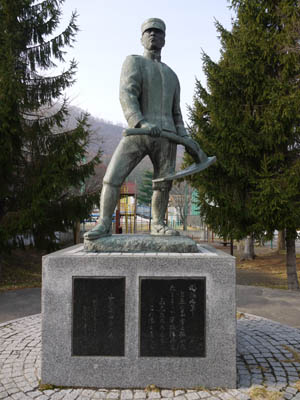

円山の西側の裾野を円山川が北に向かって流れている。この川に沿って木道が設置されていて、良い散歩道になっている。川が円山の北の端で東側に向きを変えるところに大師堂がある。この大師堂が登山口となる円山登山道があり、八十八か所霊場を真似て、1番から88番までの地蔵が登山道に沿って置かれている。地蔵の数は、実際は88個以上ある。地蔵に交じって、如来や明王の像もある。兵隊の石造さえあり、平成と時代が変わっても、昭和の時代の軍服姿で立ち続けている。

登山道 軍服姿 歩哨かな

この登山道の登り口から少し登ったところに稲荷社がある。社名は不明である。赤い鳥居と祠があって、鳥居の横に稲荷像が置かれている。稲荷像にはエプロンをつけているけれど、どうしてエプロンなのか不明である。狐を可愛く見せるためかと思うけれど、この二匹の狐は恐ろしげな貌をしている。

歩む背に 稲荷の気配 登山道

一匹は口を閉じ、目は開けている。上目使いのような目つきで、これではいくらエプロンで愛らしく見せようとしても無理である。狛犬の陽に対して稲荷狐は陰で、取材の気分を高める対象ではない。もう一匹の狐は、口に巻物のようなものを加えて、目を閉じている。これから何かに化けようとしている仕草のようにも見えてくる。狛犬の阿吽の形は、稲荷狐では目の開閉に対応させているのかと思ってみるけれど、これはこの稲荷社の狐だけのものだけだろう。

エプロンは 強面(こわもて)隠す 術(すべ)ならず

目を閉じて 何に化けるか 鳥居横

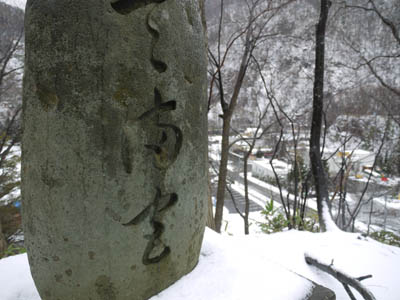

稲荷社の横に山神の文字の彫られた屋根のある石柱が置かれている。かつて円山は石材を取り出す場所であったことがあり、石工達が身の安全を祈願するため、山神を祀った石碑が山頂に置かれていたことがあった。円山の石材採取は取り止められ、この山神碑は埋もれてしまっていたのが、1941(昭和16)年に掘り出された。この山神碑は基礎工事が行われ、円山の山頂に置かれている。稲荷社の横にある山神の石柱は、円山の石切り時代と関係があるのか、さらに、山頂にある山神碑と関係があるのか無いのか、まったくわからない。

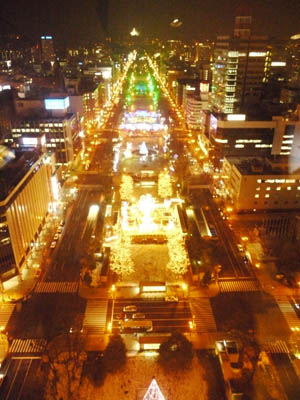

高さ225 mの円山は市民の人気の山で、四季を通して登山者がいる。山頂からは大都会札幌を足元に臨むことができ、人気の理由の一つである。